赣州于都井塘村:红绿相融绘新篇,山水古韵共

来源:于都杨公风水 杨公堪舆风作者:黄麟小博士 积善缘2025-03-11 20:01

赣州于都井塘村:红绿相融绘新篇,山水古韵共振兴

江西于都县黄麟乡井塘村,既是中央红军长征出发地的红色热土,又是唐代风水宗师杨筠松(杨公)“形法派”风水的传承地。这里以“红”铸魂、以“绿”兴产、以“古”塑形,走出一条“红绿古”融合的振兴新路。

一、红色血脉:战火中的文艺号角

1934年10月,中央红军主力长征后,井塘村成为留守苏区的重要据点。

1935年2月,瞿秋白在此组织工农剧社“红旗”“战号”“火星”三大剧团会演,以文艺鼓舞士气,史称“井塘会演”。这场“战火中的演出”成为苏区军民不屈精神的象征34。

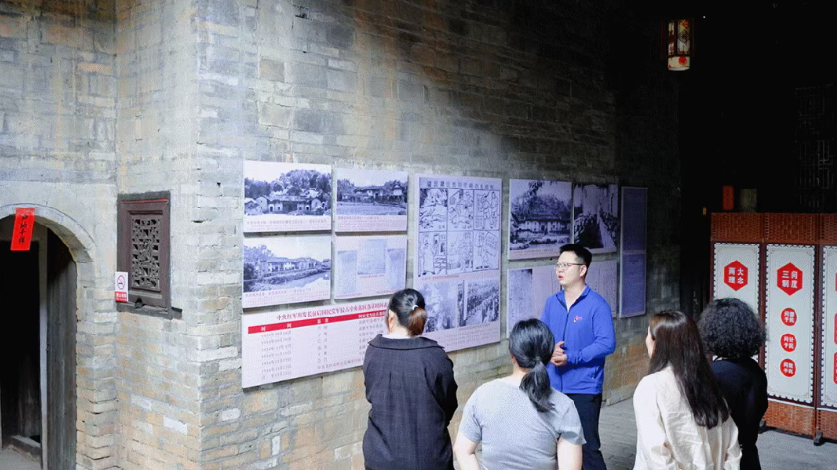

如今,村内保留的中共中央分局旧址、会演戏台等四处红色遗迹,配套红色讲堂、廉政广场,推出“一枚银元”“毛泽覃二进井塘”等廉政故事,年均接待游客3万人次。

二、古村格局:杨公风水护山水

井塘村依雩山、傍雩水,山环水抱,暗合杨公“藏风聚气、龙水相济”的风水智慧。

村内建筑布局遵循“龙(山脉)、砂(护山)、水(河流)、穴(聚气地)”原则:

- 中共中央财经委员会旧址

背靠山峦(龙)、前临溪流(水),形成“背山面水”吉局;

- 红军医院旧址

藏于山腰缓坡(穴),左右丘陵环抱(砂),既隐蔽又利于疗伤;

- 杨梅基地

沿山麓梯田分布,顺应地势“纳阳避煞”,提升种植效益。

这种“天人合一”的规划,让红色遗迹与自然山水和谐共生。

三、红绿交融:产业赋能富乡村

井塘村以“红色名村”为引擎,激活“红绿古”三色经济:

1. 红色文旅:沉浸式体验

- 旧址活化

:修缮4处红色遗址,新建停车场、游步道、红色讲堂,开发“参观+研学+体验”线路;

- 红色故事

:组建“红色讲解队”和“小红星讲解员”,年均接待游客3万人次,带动旅游增收。

2. 绿色产业:杨梅撬动经济

- 千亩杨梅基地

:连续四年举办“杨梅采摘节”,吸引游客3.5万人次,年收入超300万元,户均增收1万元;

- 脐橙提质

:推广“党支部+农户”模式,建设标准化果园,村集体年收入达43.5万元。

3. 古韵传承:生态保护续文脉

修复古树、古井、古道,新建文体广场、游步道时注重与地形协调,形成“红色旧址藏绿、青山碧水映党徽”的独特景观。

四、未来蓝图:红旅+农旅双驱动

井塘村计划进一步延伸产业链:

- 杨梅深加工

开发果干、果酒,提升附加值;

- 红色服务业

打造精品民宿、特色餐饮,推出“红色剧本杀”“农耕体验”等新业态;

文旅融合

设计“红色教育+风水研学”线路,邀请专家解读杨公风水与生态农业的科学关联,吸引文化爱好者探秘“山水密码”。

结语:红韵山水,生生不息

井塘村的故事,是红色精神与绿色发展的交响,更是千年风水智慧与现代创新的碰撞。

这里既有苏区军民的铁血丹心,又流淌着杨公“山水有情、人居得宜”的生态哲思。

如今的井塘,正以“红”为魂、“绿”为脉、“古”为韵,书写乡村振兴的鲜活答卷25。

江西省于都县:千年杨公风水与历史遗存

江西省于都县始建县于西汉高祖六年(前201年),古称雩都,因雩水、雩山得名,素有“六县之母”之称。

自唐(618—907年)至明(1368—1644年)跨越约1026年,境内现存祠堂、古墓一万余座,多为唐至明清遗存。

此地为唐代风水宗师杨筠松(杨公)学说发源地,其创“形法派”风水,以“藏风聚水”为核心,主张山水格局与人文和谐。

代表性遗存如宽田乡管氏宗祠,始建于清康熙年间,经多次修缮仍保留杨公风水布局。

杨公曾留诗云:“头顶八字水,脚踏寒信嶂;谁能葬得中,代代出宰相”,体现其堪舆智慧。

今杨公坝存有明万历七年“唐国师杨公之位”碑刻,澄江村等地仍见其风水实践痕迹。

于都古墓群与宗祠不仅承载古代礼制,更融合易学与建筑智慧,成为活态文化典范。

诚邀全球易学爱好者探访江西省于都县,在千年古迹中溯源 于都杨公风水 的科学内涵与人文精髓,共研传统智慧的当代价值。